Im Norden der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken findet

sich im Sulzbachtal zwischen dem Stadtbezirk Dudweiler und der

angrenzenden Gemeinde Sulzbach ein eindrucksvolles

Naturschauspiel, das schon den Dichterfürsten

Johann

Wolfgang von Goethe fasziniert hatte:

der Brennende Berg.

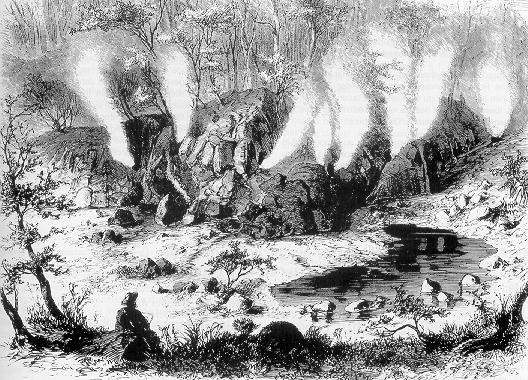

Im Innern des Brennendes Berges befindet sich ein

in Brand

geratenes Kohleflöz, das seit mehr als 200 Jahren still vor sich hin

kokelt, und dessen Rauchschwaden aus den

Bergspalten austreten. Wenn man an eine Bergspalte heran tritt und die Hand

in den austretenden Dampf hält, kann man sich durchaus die Finger verbrennen.

Die Intensität ist allerdings heute wesentlich

geringer als noch vor einigen Jahrzehnten. Damals, so wird berichtet, brachten

Kinder bei Schulausflügen Eier mit, um sie in dem heißen

Qualm zu sieden.

Naherholungsgebiet Brennender Berg

Der Brennende Berg ist der "Brennpunkt" eines Naherholungsgebietes, das im

Rahmen des Projekts Urban II von der Europäischen Union (EU) gefördert

wird. Im Rahmen erster Sanierungsarbeiten, die im Juli 2002 begonnen und

im Januar 2003 abgeschlossen wurden, wurde

die Zugänglichkeit zu dieser Sehenswürdigkeit deutlich verbessert.

Die ehemals verschlammten Wege sind begehbar, keine Pfütze hindert den

Literatur- und Naturfreund mehr, ganz nahe an jenen Felsspalt heranzutreten,

aus dem Goethe vor über 200 Jahren ein "schwefelartiger Geruch" entgegen

wehte ... "Früher war hier alles voller Schlamm", erklärte

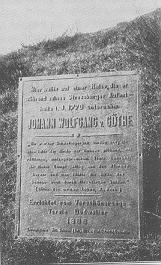

Projektleiter Martin Derow auf dem Platz vor dem Denkmal, das an den Besuch

Goethes erinnert. Denn der Boden, so Derow, bildete hier eine Art Kessel, in

dem sich das Wasser staute, wodurch Fußgänger den Platz kaum

betreten konnten. "Wir haben den Boden komplett abgetragen und mit einem

unsichtbaren Entwässerungssystem trockengelegt", so Derow. Bei der

Wiederherstellung des Platzes und der Wege seien "Materialien aus der Region"

verwendet worden, die sich "optisch gut in den Wald einfügen".

Auch das Holz für die Treppe, über die der Denkmalplatz von

Sulzbach aus zu errreichen ist, stammt aus dem Sulzbacher Wald. Ziel sei es,

so Derow, "touristische Aspekte ebenso zu berücksichtigen wie die

Interessen von Forst und Naturschutz".

Der

Ausbau

des Naturdenkmals Brennender Berg im Rahmen des Urban II

Projektes soll 2006 abgeschlossen werden. Dabei sollen zahlreiche

kulturhistorisch und industriegeschichtlich bedeutsame Stätten,

die sich in unmittelbarer Umgebung

befinden, integriert werden. Dazu gehört zum Beispiel der unterhalb

des Brennenden Berges gelegene ehemalige Gegenortschacht auf dessen

Gelände sich eine der schönsten Direktorenvillen des

saarländischen Bergbaus befindet. Die nahe gelegene

ehemalige Grube Hirschbach soll ebenso eingebunden werden wie die

im Wald gelegenen so genannten Pingefelder, den Überresten aus

der Zeit, in der die Kohlenflöze noch an der

Oberfläche abgebaut werden konnten. Außerdem

soll ein "Fledermausweg" angelegt werden, indem ehemalige Bunker als

Rückzugs- und Habitatstellen für verschiedene Fledermausarten

hergerichtet und mit Fußwegen verknüpft werden.

Insgesamt soll durch eine behutsame

Integration von naturgeschichtlich, kulturgeschichtlich und industriegeschichtlich

bedeutsamen Stätten, welche auf die Belange des Umweltschutzes und des

Naturschutzes Rücksicht nimmt, die touristische Attraktivität der Region

erheblich gesteigert werden.

Johann Wolfgang von Goethe und der Brennende Berg

Im Jahre 1770 weilte Johann Wolfgang von Goethe im elsässischen

Straßburg. Von dort aus unternahm er verschiedene Ausflüge.

In Juni 1770 besuchte er auch die reichen Steinkohlegruben und

die Eisen- und

Alaunwerke in Dudweiler. Bei dieser Gelegenheit

besichtigte er auch den Brennenden Berg. Seine Eindrücke über

dieses Naturschauspiel schildert er in seinem bedeutsamen Werk

Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit

, das 1811 bei Cotta erschien (Zweiter Teil, zehntes Buch).

Wir hörten von den reichen Dutweiler Steinkohlegruben, von Eisen- und Alaunwerken,

ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der

Nähe zu beschauen ... Unser Weg ging nunmehr an den Rinnen hinauf, in

welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen

vorbei, den sie die 'Landgrube' nennen, woraus die beühmten Dutweiler

Steinkohlen gezogen werden ... Nun gelangten wir zu offenen Gruben, in

welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt wurden, und bald darauf

überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegnis.

Wir traten in eine Klamme und fanden uns in der Region

des brennenden Berges.

Ein starker Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite der Hohle war nahezu

glühend, mit rötlichem, weißgebranntem Stein bedeckt; ein

dicker Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die Hitze des

Bodens auch durch die starken Sohlen. Ein so zufälliges Ereignis, denn man

weiß nicht, wie diese Strecke sich entzündete, gewährt der Alaunfabrik

großen Vorteil, daß die Schiefer, woraus die Oberfläche des Berges besteht,

vollkommen geröstet daligen und nur kurz und gut ausgelaugt werden dürfen.

Die ganze Klamme war entstanden, dass

man nach und nach die kalzinierten Schiefer abgeräumt und verbraucht

hatte. Wir kletterten aus dieser Tiefe hervor und waren auf dem Gipfel des

Berges. Ein anmutiger Buchenwald umgab den Platz, der auf die Hohle folgte

und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen schon

verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch ganz frisch,

jene Glut nicht ahndeten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend

näherte. Auf dem Platze dampften

verschiedene Öffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm

dieses Feuer bereits zehen Jahre durch alte verbrochene Stollen und

Schächte, mit welchem der Berg unterminiert ist.

Zur Entstehung des Bergbrandes:

1668 sollen nach einer sagenhaft anmutenden Überlieferung durch

das Übergreifen eines Hirtenfeuers auf die den Berg durchziehenden

Kohlenflöze Schwelbrände entstanden sein. Wahrscheinlicher aber ist eine

Selbstentzündung durch Druck und Zersetzung umfangreicher Haldenbestände,

die infolge der damaligen "wilden Kohlengräberei" sich anhäuften.

Durch die Ausdehnung des Haldenbrandes auf das dort zutage tretende

Hauptflöz der Landgrube (Flöz Blücher) zog sich der unterirdische Brand von

der Dudweiler Seite während eines Zeitraums von mehr als hundert Jahren

über den Berg in Richtung Neuweiler. Anfängliche Löschversuche mit

Wasser hatten einen gegenteiligen Erfolg, und nachdem die Alaungewinnung

begonnen hatte, war man sogar auf Erhaltung und Lenkung des unterirdischen

Feuers bedacht. Aber auch diese Unternehmungen waren erfolglos. Bis in die

Mitte des 18. Jahrhunderts waren Glut und Rauchentwicklung so stark,

daß der Name brennender Berg seine Berechtigung hatte, aber bereits 1777 wird

in einem zeitgenössischen Bericht von einem Abflauen des Brands berichtet;

eine offene Flamme war übrigens nie zu sehen, wohl aber durch Spalten und

Runsen die Glut des schwelenden Flözes. Durch den Brand wurden die

hangenden Tonschiefer mit ihren kohligen Bestandteilen einem Röstungsprozeß

unterworfen, der die Grundlage für die Alaungewinnung bildete.

Quelle: Schuto, M. (1977). Neue Wirtschaftszweige - Alaunhütten,

Kokserzeugung, Sudhaus. In: Dudweiler 977 - 1977. Hrsg.: Landeshauptstadt

Saarbrücken Stadtbezirk Dudweiler. Saarbrücker Zeitung Verlag,

Saarbrücken, 1977, S.228.

Alaun: Aus dem Lateinischen alumen. Doppelsulfat, ursprünglich nur für

Kalialaun gebraucht. Salz, das schon den alten Ägyptern bekannt war. Findet

Verwendung als blutstillendes Mittel (Alaunstift), in der Gärberei und

Färberei als Beizmittel, in der Papierfabrikation als Leimmittel (nach

dtv-Brockhaus-Lexikon).

In Dudweiler bestanden 1728 zwei Alaunwerke, die jährlich über 600

Zentner Alaun lieferten, das zu Herstellung von Farben und Salmiak genutzt wurde.

1765 ließ Fürst Wilhelm Heinrich für 21.000 Gulden ein neues

Alaunwerk errichten.

Quelle: Dudweiler 977-1977. Hrsg.: Landeshauptstadt

Saarbrücken Stadtbezirk Dudweiler. Saarbrücker Zeitung Verlag,

Saarbrücken, 1977, S.486.

Quellen